Una capa sujeta al viento, una fíbula que brilla a la luz de una antorcha: así se revela la pequeña gran historia de un objeto que unió forma y función durante siglos.

Tabla de contenidos

- Por qué los broches y las fíbulas importaban en la Edad Media

- Cronología: evolución desde la Protohistoria a la Baja Edad Media

- Tipos y mecanismos: cómo leer la forma

- Materiales, técnicas y decoración

- Comparativa rápida: tipos, época y uso

- Cómo identificar réplicas y piezas inspiradas en la historia

- Broches y fíbulas disponibles y cómo elegir

- Cuidado y mantenimiento: consejos prácticos

- Talleres, técnicas y la huella del artesano

- Cómo se usaban: prácticas y códigos

- Legado y por qué siguen fascinando

Por qué los broches y las fíbulas importaban en la Edad Media

Los broches y las fíbulas no eran simples cierres: eran declaraciones. Sujetaban mantos, fijaban túnicas y, al mismo tiempo, mostraban el estatus, la identidad y la estética de quien los llevaba.

En un mundo donde la ropa era un signo social visible, un broche podía ser un emblema de poder, una pieza religiosa o un ornamento que hablaba del gusto y la procedencia regional.

En este artículo aprenderás a distinguir los grandes tipos, a leer su simbología, a comprender los materiales y las técnicas y a situarlos en una cronología clara que recorre desde la Protohistoria hasta la Baja Edad Media.

Cronología: evolución desde la Protohistoria a la Baja Edad Media

La historia material de las fíbulas y broches es una sucesión de adaptaciones técnicas y estéticas. A continuación, una guía cronológica que facilita leer esa evolución por épocas.

| Época | Evento |

|---|---|

| Protohistoria (siglos IX a.C. – I a.C.) | |

| Siglos IX–VIII a.C. (finales IX – inicios VIII) | Fíbula de codo «tipo Huelva» (subtipo IIIb3) fechada en este momento temprano. |

| Bronce Final – Hierro I | Predominio de fíbulas antiguas de doble resorte (seis de las siete analizadas en El Berrueco). |

| Siglos VIII–V a.C. (Hierro I) | Mayor parte de las fíbulas de El Berrueco; tipos característicos: «tipo Alcores», «tipo Acebuchal» y «tipo Bencarrón». Origen/entrada del tipo Acebuchal: c. 600 a.C. (Schüle) o entrada en el mediodía peninsular 525–450 a.C. (Cuadrado). |

| Siglos VII–III a.C. | Concentración casi exclusiva en la Península de las fíbulas anulares hispánicas. |

| Finales s. I a.C. – s. V d.C. (aprox.) | Persistencia en el registro de las fíbulas anulares u «omega» de origen prerromano; aparición del Grupo B de E. Fowler hacia el s. I a.C. y expansión desde el s. I d.C. |

| Antigüedad romana y Tardorromana (s. I – IV/V d.C.) | |

| Siglos I–III d.C. | Tres piezas de bronces pertenecen a la serie de bronces esmaltados datables en este periodo. |

| Segunda mitad del s. I d.C. | Frecuentes hallazgos de piezas vinculadas a loricae segmentatae en limes y contextos militares. |

| Hasta el s. IV d.C. | Técnica del damasquinado muy habitual en época romana; productos comercializados hasta el s. IV. Hebilla damasquinada (núm. 86/84/74) encuadrable en el s. IV. |

| Siglo IV – inicios V d.C. | Materiales de Castro Ventosa (entre ellos un cuchillo tipo Simancas) fechados fundamentalmente en el s. IV. |

| Período visigodo y fíbulas aquiliformes (ss. V – VIII d.C.) | |

| Finales s. V – comienzos s. VI | Ejemplares aquiliformes más naturalistas (cercanos a prototipos como las fíbulas de Pietroasa); clasificados como Tipo A1 (Ripoll). |

| Después del primer tercio del s. VI | Predominan las fíbulas con esquematización total del diseño; evolución hacia fórmulas más estilizadas. |

| 525–580 d.C. | Pequeñas hebillas ovaladas de anilla maciza y aguja de base escutiforme asociadas a la indumentaria de la primera época visigoda. |

| Segunda mitad avanzada del s. VI – primeros decenios del s. VII | Fechables las placas rígidas de cinturón del grupo latinómediterráneo. |

| Hacia 590–600 d.C. y durante todo el s. VII | Difusión del conjunto originario de placas liriformes («Trebisonda») en el Mediterráneo; el broche de cinturón tipo liriforme se asocia principalmente al s. VII. |

| 600/40 – 710/20 (Nivel V de Ripoll) | Tipo C de las fíbulas aquiliformes: ejemplares esquemáticos o con técnica Kerbschnitt (tipos Deza y Castiltierra). |

| Siglos VI–VII | Registro de fíbulas de disco merovingias con pedrería y filigranas; además, las imitaciones hispánicas de tipos liriformes se producen en el s. VII y perduran más allá de la derrota de Guadalete (711). |

| Edad Media (Alta y Baja Edad Media; ss. VIII – XV) | |

| Alta Edad Media | Fíbulas de disco de más de 5 cm de diámetro formaban parte del ajuar femenino en Europa; los ejemplares más pequeños eran usados por hombres desde la época carolingia en adelante. |

| Siglos XII – mediados XIV | En el Castro de los Judíos la segunda fase ocupacional se inicia a partir del s. XII; los 169 proyectiles de tiro y la cerámica se sitúan entre s. XII y mediados del XIV. |

| Siglos XII–XIII | Mayor presencia de clavos de herradura del tipo «clave de violín». |

| Siglo XIII | Pequeño broche de hebilla circular con lengüeta laminar (MAN-86/84/77) como variante de broches medievales de lengüeta laminar; uso generalizado de tijeras de palanca con ojos abiertos en contextos medievales y modernos. |

| Siglos XIII–XIV | Grandes hebillas (MAN-86/84/85 a 89) datadas en los ss. XIII–XIV. |

| Segunda mitad del s. XIV | Pequeña hebilla rombo-circular (MAN-86/84/75) fechada en la segunda mitad del s. XIV. |

| Siglos XIV–XV (Baja Edad Media) | Identificación de hebillas y pasadores en «T» característicos de la Baja Edad Media (ss. XIV–XV); en época medieval avanzada (s. XIV) aparece también un gancho abierto documentado (fig. 3.8, Inventario de Bronces Romanos). |

| Finales s. XV | Recuperados en el castillo de Valencia de Don Juan proyectiles con enmangue en espiga en contextos de finales del siglo XV. |

Tipos y mecanismos: cómo leer la forma

Leer una fíbula es como descifrar una pequeña ingeniería: cada curva y resorte responde a una solución funcional y a una estética concreta.

- Fíbula penanular o celta: broche en forma de media luna con pasador móvil; habitual en arte insular medieval, grande y ricamente decorada.

- Fíbula de disco: frecuente en ajuar femenino medieval; disco ornamentado con esmaltes, filigrana y gemas.

- Fíbula de ballesta u «omega»: diseño técnico con resorte que mejora la sujeción; muy común en época romana y tardorromana.

- Fíbula aquiliforme (visigoda): con inspiración zoomorfa y simbología regional, muy presente en la península durante los siglos V–VIII.

- Broche quoit o «aro» germánico: simple en apariencia, efectivo; un anillo con un alfiler central. Asociado a tradiciones nórdicas y germánicas.

Cómo distinguir por el mecanismo

El resorte (o su ausencia) y la forma del pasador son claves. Una fíbula con resorte en ballesta indica influencia romana; un pasador largo y curvado puede apuntar a tradiciones celtas.

La decoración no siempre determina la función: un broche ricamente ornamentado puede seguir cumpliendo una labor práctica.

Materiales, técnicas y decoración

Los metales y las técnicas cuentan parte de la historia. Bronce, hierro, plata y oro fueron los materiales predominantes. La elección dependía de disponibilidad, estatus y finalidad.

Los metales y las técnicas cuentan parte de la historia. Bronce, hierro, plata y oro fueron los materiales predominantes. La elección dependía de disponibilidad, estatus y finalidad.

Filigrana, esmalte y cloisonné aparecen con frecuencia en piezas de alto estatus. La filigrana exige habilidad del orfebre; el esmalte añade color y el cloisonné permite incrustar formas y gemas.

- Bronce y hierro: habituales en piezas funcionales y cotidianas; robustos y prácticos.

- Plata y oro: reservados para la joyería de élite; a menudo combinados con piedras preciosas o granates.

- Piedras y esmaltes: usadas como símbolo de riqueza y protección simbólica; su presencia marcaba la diferencia social.

Decoración y simbolismo

Los motivos más comunes incluyen animales, motivos vegetales, emblemas religiosos y signos geométricos. Estas representaciones podían referirse a una identidad tribal, a una devoción o a un estatus militar.

En la Alta Edad Media las fíbulas de disco ricas en decoración eran visibles distintivos femeninos; su diseño era cuidadosamente pensado para comunicar pertenencia y prestigio.

Comparativa rápida: tipos, época y uso

| Tipo | Época | Características | Uso/Símbolo |

|---|---|---|---|

| Penanular | Siglos VI–IX | Media luna grande, pasador móvil, decoración vegetal o zoomorfa | Prestigio indígena y funcionalidad en mantos |

| Disco | Alta Edad Media | Disco ornamentado, esmaltes, pedrería | Ajuar femenino y distinción social |

| Ballesta / Omega | Época romana – tardorromana | Resorte eficaz, robusto | Sujeción fiable, uso militar y civil |

| Aquiliforme | Visigodo (ss. V–VIII) | Diseños de ave, esquematización progresiva | Emblema regional y uso cotidiano |

| Quoit / Aro | Germánico – Nórdico | Aro con alfiler central | Sencillez funcional, uso extendido |

- Penanular

-

- Época: Siglos VI–IX

- Característica: Gran tamaño y decoración compleja

- Uso: Mantos ceremoniales y distintivo de élites

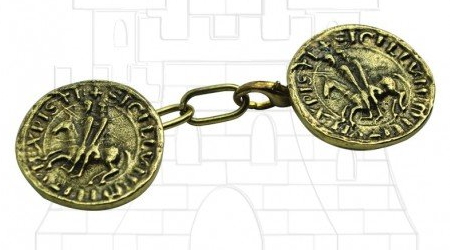

Cómo identificar réplicas y piezas inspiradas en la historia

Hoy vemos réplicas que buscan trasladar la estética histórica a piezas usables. Para distinguir una réplica fiel de una interpretación moderna conviene revisar:

- Proporciones y medidas: las réplicas suelen respetar formas, pero pueden simplificar detalles muy finos.

- Técnica de acabado: el trabajo a mano, la pátina y los detalles de filigrana suelen indicar un acabado más tradicional.

- Material: muchas réplicas usan bronces y aleaciones modernas; piezas de plata maciza o con esmaltes complejos pueden ser reproducciones de mayor calidad.

Las réplicas inspiradas en iconografía popular (literatura, cine, series) facilitan conectar con la historia. Sin embargo, leer la pieza con ojo crítico permite apreciar las diferencias entre una creación fiel y una adaptación estilizada.

Broches y fíbulas disponibles y cómo elegir

Elegir un broche para una capa o una túnica requiere pensar en escala, peso y estilo. Un broche demasiado pesado deformará la tela; uno demasiado delicado no resistirá su función práctica.

Consejos para elegir:

- Piensa en la tela: lanas y telas densas admiten broches grandes; linos finos piden cierres ligeros.

- Balance estético: si la prenda es austera, un broche ornamentado aporta foco; si la prenda ya tiene bordados, busca un cierre más sobrio.

- Compatibilidad técnica: verifica que el pasador atraviese y se fije sin forzar la costura.

Cuidado y mantenimiento: consejos prácticos

Los broches de bronce y hierro requieren cuidados distintos a los de plata u oro. Tratarlos según su metal preserva pátinas valiosas y evita daños.

Los broches de bronce y hierro requieren cuidados distintos a los de plata u oro. Tratarlos según su metal preserva pátinas valiosas y evita daños.

- Bronce e hierro: limpiar con paño seco y aceite ligero para evitar corrosión; evitar sumergir en agua prolongada.

- Plata: pulir suavemente con paño específico; si lleva esmaltes o piedras, evitar productos abrasivos.

- Piedras y esmaltes: limpieza con paño húmedo, secado inmediato; no usar productos químicos agresivos.

Talleres, técnicas y la huella del artesano

La elaboración tradicional implica forja, soldadura y técnicas de orfebrería como la filigrana y el damasquinado. Estos procesos confieren identidad a la pieza: la huella del artesano es visible en pequeñas imperfecciones que añaden verosimilitud histórica.

Entender cómo se hizo una fíbula ayuda a evaluar su fidelidad histórica y su durabilidad práctica.

Cómo se usaban: prácticas y códigos

El uso de un broche dependía del contexto: ceremonia, batalla, vida cotidiana. En algunos casos eran exhibidos en la parte frontal del manto; en otros, ocultos por la vestimenta pero esenciales para la sujeción.

Los motivos iconográficos podían comunicar lealtad a un señor, afiliación religiosa o pertenencia étnica. Reconocer esos signos ofrece claves para interpretar vestigios arqueológicos.

Legado y por qué siguen fascinando

Los broches y las fíbulas condensan técnica, estética y significado. Nos conectan con prácticas cotidianas y con rituales que configuraron identidades en la Europa medieval.

Al observar una fíbula, vemos la síntesis de una necesidad y una voluntad artística. Esa tensión entre utilidad y belleza es la que mantiene viva la fascinación por estas piezas.

Si te interesa profundizar, observa las proporciones, el material y la técnica. Eso te permitirá comprender no solo cómo se cerraba una capa, sino quién la llevaba y por qué.

VER MÁS BROCHES Y FÍBULAS MEDIEVALES | VER CIERRES DE CAPA | VER MÁS BISUTERÍA MEDIEVAL